Ao organizarmos a versão digital da conferência proferida por Bento de Jesus Caraça sob o título "Galileo Galilei - Valor Científico e Valor Moral da Sua Obra", deparámo-nos com documentos, estudos e trabalhos de diversa índole relativos aos temas abordados e que nos foram também sendo sugeridos por associados da ABJC.

De natureza essencialmente histórica, filosófica ou científica, entendemos ir publicando gradualmente alguns desses trabalhos e suscitando o aprofundamento dos temas abordados por Galileo Galilei e escrutinados por Bento de Jesus Caraça.

Publicamos hoje aqui o texto da conferência "O dia em que nasceu a Ciência", integrada na série que a FCG organizou sob o título genérico "Nas Fronteiras do Universo".

Da autoria do nosso associado João Caraça, que então desempenhava as funções de Diretor do Serviço de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian, essa conferência, realizada no dia 7 de janeiro de 2010, foi ainda seguida de observações astronómicas de Júpiter, que decorreram nas instalações daquela Fundação.

O DIA EM QUE NASCEU A CIÊNCIA, por JOÃO CARAÇA

Há exactamente quatrocentos anos, no começo da noite de 7 de Janeiro de 1610, em Pádua, Galileo Galilei começou o registo das observações astronómicas dos satélites de Júpiter, que ele chamou de “Estrelas Mediceias” em homenagem à família do Grão-Duque de Florença.

Naturalmente, Galileu não percebeu logo que as pequenas mas muito brilhantes “estrelas” que estavam dispostas ao longo de uma linha recta paralela à eclíptica eram satélites naturais de Júpiter. Mas pressentiu que aquela descoberta era histórica. Em primeiro lugar, nunca ninguém tinha observado aqueles planetas – não são visíveis a olho nu – e não há qualquer registo anterior da sua existência. Em segundo lugar, porque esta era a demonstração empírica de que no céu nem tudo andava à volta da Terra: pelo menos, os satélites de Júpiter rodavam em torno deste planeta.

O registo tão singelo que Galileu iniciou a 7 de Janeiro de 1610 abriu um largo caminho que tem sido percorrido incessantemente desde então. A ideia de que «a natureza é como se fosse um livro escrito em linguagem matemática» constituiu a base fundadora do esforço intelectual da modernidade.

A esta formidável conquista – um modo preciso de questionar e interagir com a natureza – está associada uma nova visão, geométrica, do mundo. Visão esta que fora proscrita por um dos maiores filósofos do período do declínio grego. De facto, na “Física”, Aristóteles postulara que cada movimento tinha uma causa final que lhe servia de motor e que era esta que induzia a forma a realizar-se: isto é, advogara a impossibilidade do estudo geométrico do movimento.

Claro que os grandes mestres, arquitectos, pintores e engenheiros do Renascimento, como Leonardo da Vinci, sabiam bem que as trajectórias dos projécteis eram parábolas e que o espaço podia ser descrito e estudado através do método da perspectiva linear, até ao infinito. No entanto para eles a noção de tempo servia ainda, apenas, para regular a existência dos homens.

É com Galileu que o tempo se separa definitivamente do espaço e passa a intervir explicitamente na descrição do movimento. É Galileu quem possibilita o grande retorno a Arquimedes, utilizando um método de investigação geométrico e mecânico da realidade, bem como quem estabelece as condições para a sua superação. Pode-se pois dizer, sem receio, que a ciência moderna – que nos permite entender o mundo, utilizá-lo e transformá-lo (para o bem e para o mal) de modo a que nele viva uma população cerca de dez vezes maior do que a que existia há quatro séculos – aparece somente com Galileu.

O conhecimento científico permitia que os homens modernos partilhassem com os poderes divinos os segredos do funcionamento do universo. Esta era a promessa claramente afirmada pela nova ciência: saber como transformar o mundo para, em última análise, o dominar. A ciência moderna surge assinalada, desde o início, pela ambiguidade desta proposição: a ciência é importante porque fornece ao poder (que a promove) o conhecimento dos meios materiais que permitem que esse poder seja exercido com eficácia, coisa a que nenhum outro saber poderá aspirar.

Por outro lado, a introdução de instrumentos científicos com o objectivo de obter dados experimentais comparáveis com resultados teóricos foi acompanhada, discreta mas eficientemente, pela caracterização dos lugares adequados para a realização das experiências científicas. Ou seja, a experimentação correcta, usando as regras da arte de bem-fazer ciência, deveria realizar-se em local próprio, onde os instrumentos científicos pudessem ser manipulados de forma certificada.

Surge assim o laboratório científico, o espaço da experimentação, o sítio onde os mistérios da natureza podem ser sondados de modo adequado. O laboratório torna-se o local indispensável de aprendizagem da nova ciência. E a ciência moderna caracteriza-se também pela forma denodada como lutou pela institucionalização do laboratório como referência absoluta do trabalho de carácter experimental.

Estas características essenciais da actividade científica moderna mostram bem como ela é fruto, como tudo na vida, de continuidades e de rupturas. De continuidades, quanto a práticas e bases materiais bem estabelecidas e conhecidas; de rupturas, quanto às visões e modos de circulação da informação.

A ciência moderna que emerge na Europa no século XVII traz consigo uma diferente perspectiva dos problemas ligados à natureza. Não procura descobrir essencialmente as causas naturais que fornecem a explicação racional das coisas, como pretendiam os gregos clássicos, nem atingir os propósitos morais de Deus, como aspiravam os primeiros cristãos e Santo Agostinho; antes, entende-se como uma nova maneira de investigar, de obter conhecimento que fornece poder sobre a natureza.

A ciência moderna mostra definitivamente a sua superioridade ao usar como característica cultural distintiva a circulação pública do novo conhecimento por meio da imprensa, isto é, ao incorporar como suas as novas formas de comunicação. Ao forçar a sua publicação, ao legitimar-se através do conhecimento público e, assim, validar-se universalmente, a ciência moderna diferenciou-se e empurrou para a periferia todos os outros conhecimentos sobre a natureza que não quiseram, ou não puderam, sofrer o teste da publicação e da verificação pelos pares. O sucesso económico e político das nações do norte e centro da Europa afirmou sem remissão o poder desta nova forma de saber e de comunicar.

É a esta luz que deve ser entendida a figura majestosa e trágica de Galileu. Ele sabia. Sabia que a Terra se movia. E que as sociedades que a povoavam também. Por isso escrevia sobretudo em italiano, para que todos o pudessem compreender. Só não sabia que o poder do Mediterrâneo estava ferido de morte por outro – que então se levantava – o do Atlântico.

Para ele, tudo era ainda possível. De facto, a ciência moderna nasceu completa das mãos de Galileu: o uso de instrumentos científicos de observação; a utilização de uma linguagem matemática; a publicação dos resultados; a noção de leis da natureza; o método da experimentação; a divulgação em linguagem natural dos conhecimentos científicos; o sistema de certificação pelos pares (peer review). Apenas o sistema de financiamento que o suportou – o de um “patrono” (patronage) – é hoje largamente ultrapassado pelo sistema de financiamento por “contrato” (para o bem e para o mal). Ou seja, se Galileu pode ser considerado como o pai da ciência moderna, então todos os cientistas hoje são seus netos e bisnetos.

Mas, então, em que dia nasceu a ciência?

Terá sido a 7 de Janeiro de 1610, em Pádua, com o primeiro registo por Galileu da observação dos satélites de Júpiter?

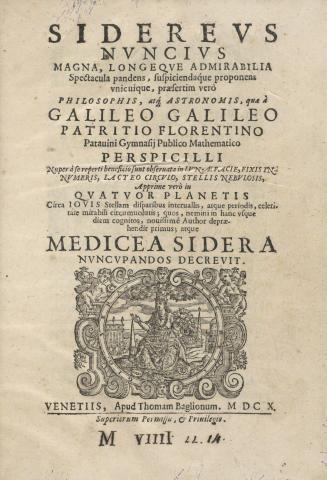

Ou no dia 12 de Março de 1610, em Veneza, quando se publica o seu “Mensageiro das Estrelas” (Siderius Nuncius) e os resultados das suas observações se tornam conhecidos? Naturalmente, o livro, embora curto, demoraria um certo tempo a ler para serem compreendidas as implicações revolucionárias que trazia nas suas páginas.

Ou antes a 19 de Abril, em Florença, quando é publicado o documento em que Kepler valida as conclusões de Galileu, intitulado “Dissertatio cum Nuncio sidereo”?

Ou, finalmente, a 17 de Dezembro de 1610, em Roma, quando os jesuítas confirmam as observações astronómicas sobre os satélites de Júpiter?

Como se vê, todas estas datas são significativas em termos do processo de construção do conhecimento científico. E a descoberta das Estrelas Mediceias – um autêntico “monumento natural” dado a conhecer por Galileu – passou por todas elas. É por isso que considero esta descoberta como o aparecimento da ciência moderna. E o dia em que nasceu, ainda completamente dependente do carinho paterno, como o de 7 de Janeiro de 1610.

Mas o contributo de Galileu, nos trinta e dois anos que se seguiram a esta descoberta fundamental, foi de enorme importância e consistência. Deixou-nos a ideia de que não há nenhuma “causa final” para o movimento, ou seja, reinterpretou a causalidade no espaço e no tempo da modernidade, dando à causa e ao efeito o mesmo valor epistemológico. Este modo de conceber uma causalidade homogénea, implica um mundo sem intenção: o fundamento da investigação científica moderna. Mais, afirmou que, no universo, o equilíbrio é o movimento rectilíneo e uniforme (na ausência de forças perturbadoras). Ou seja, não se torna necessário explicar a velocidade de um movimento uniforme – apenas a sua variação (a aceleração). É aqui somente que a força desempenha um papel.

Ao propor que o estado de equilíbrio é a mudança (o estado de repouso não existe em si) Galileu abre as portas do caminho a trilhar pela ciência desde então: o objectivo não é o estudo específico de cada transformação, mas a descoberta das leis dessas transformações. E para isso é preciso interrogar a natureza por meio da experimentação.

Em dois livros formidáveis publicados perto do fim da sua vida (em Florença, em 1632 e em Leiden, em 1638) respectivamente o “Diálogo sobre os Máximos Sistemas do Mundo” que lhe valeu a condenação pelas autoridades eclesiásticas e os “Discursos sobre duas novas ciências” impresso longe da alçada do poder do papa, Galileu lega-nos do melhor que o pensamento científico até hoje produziu.

A sua introdução à Jornada Terceira dos “Discursos” é notável: «Vamos instituir uma ciência nova sobre um tema muito antigo. Talvez não haja, na natureza, nada mais antigo do que o movimento, e acerca dele são numerosos e extensos os volumes escritos pelos filósofos. No entanto (…) encontro eu não poucas [propriedades] que até hoje não foram nem observadas nem demonstradas». Seguem-se as (famosas) propostas sobre o movimento uniforme e rectilíneo, acima mencionadas.

Muitos ilustres e extraordinários cientistas experimentaram o fascínio e o prazer da descoberta à luz destes princípios, tão simples e tão gerais, nestes últimos quatro séculos. Penso que a melhor maneira de celebrar todo este esforço e esta maravilhosa atitude de abertura perante a vida, é mesmo a de apontar um telescópio para Júpiter e verificar se as “Estrelas Mediceias” ainda correm à sua volta. Se continuar a ser verdade que lá estão, então tudo continua ao nosso alcance, tal como na noite auspiciosa de 7 de Janeiro de 1610.

João Caraça